ブログ

ブログ|詳細

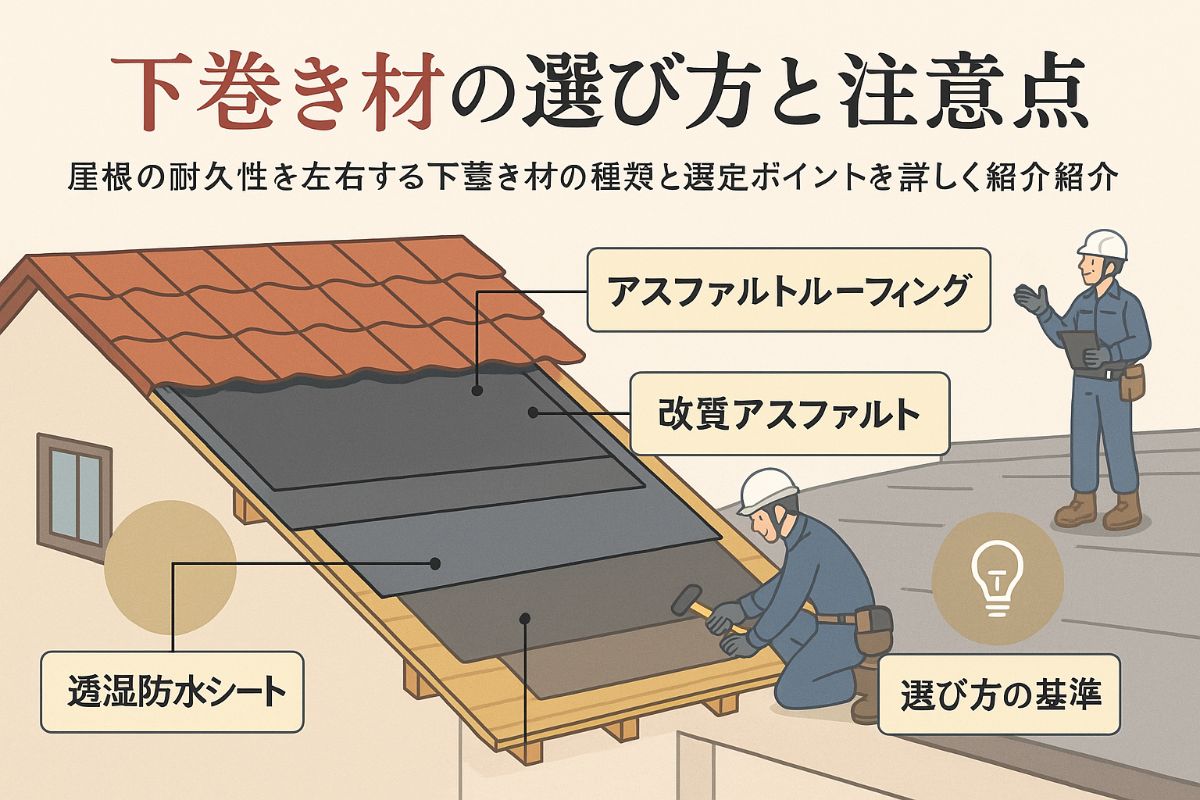

屋根工事の下葺きで失敗しない選び方を徹底解説

屋根工事の下葺きは、普段なかなか意識されないものの、建物の快適さや寿命に大きく関わる重要な工程です。近年はリフォームや新築の現場で「アスファルトルーフィング」や「高分子系シート」などさまざまな種類が使われており、正しい選択や施工で雨漏りや劣化リスクを大幅に減らすことができます。

しかし、「下葺き材の違いがよく分からない」「どれを選ぶと長持ちするの?」「専門用語や価格相場が難しい」など、悩みや不安を抱える方も多いのではないでしょうか。

本記事では、屋根工事の下葺きに関する基礎知識から最新の施工ポイント、費用や選び方のコツまで徹底解説。具体的な耐用年数や費用実例、失敗事例も交えて、初めての方でも納得できる内容にまとめています。

「後悔しない屋根リフォームをしたい」「プロの選び方やトラブル防止策を知りたい」という方は、ぜひ最後までご覧ください。この記事を読むことで、ご自宅に最適な下葺き工事を選ぶヒントや安心できる判断材料が手に入ります。

屋根工事の下葺きとは―基礎知識と役割を徹底解説

屋根工事の下葺きとは、屋根材の下に設置される防水シートやルーフィング材などの層を指します。一般的には「したぶき」と読み、建物の屋根構造において雨水の侵入を防ぐための二次防水層として極めて重要な役割を果たします。

下葺き材は目に見えない部分ですが、住宅の寿命や快適性に直結するため、正しい知識と選択が求められます。

下葺きは、屋根材の下に施工されることで、万が一屋根材の隙間から雨水が浸入した場合でも、屋根下葺き材が雨水を排水し、建物内部への水漏れを防ぐ役割を担います。

屋根の構造は大きく分けて以下のようになります。

- 屋根材(ガルバリウム鋼板・スレートなど)

- 下葺き材(ルーフィングなど)

- 野地板(構造用合板)

- 垂木や母屋などの構造材

この多層構造により、防水性能・耐久性・断熱性が確保されます。特に日本の気候では、台風や大雨による雨漏り対策として下葺き材の性能は極めて重要です。

屋根工事において下葺きは「最後の防水ライン」として機能します。

屋根材自体が劣化や破損した場合でも、下葺き材が雨水を屋根の外へ導き、住宅の内部を守ります。また、下葺き材には防水性だけでなく、耐久性・耐熱性・耐候性などが求められるため、アスファルトルーフィングや高分子系ルーフィングなど用途に応じた選定が必要です。

下葺き材の防水メカニズムは、

- 屋根材の隙間から侵入した雨水を受け止める

- 屋根勾配に沿って素早く排水する

- 野地板や断熱材への水分浸透を防ぐ

という多段階のプロセスで成り立っています。

下葺きの正しい知識と選択が、雨漏りリスクや住宅の長寿命化に直結します。住宅の新築・リフォーム問わず、屋根工事を検討する際は下葺き材の種類や特徴をしっかり理解しておきましょう。

下葺き材の種類と構造―素材別のメリット・デメリット

下葺き材は屋根の寿命や防水性能を大きく左右する重要な材料です。主な種類にはアスファルトルーフィング、改質アスファルトルーフィング、ゴムアスファルトルーフィング、高分子系ルーフィング、樹脂シートぶきなどがあり、それぞれ特徴や用途が異なります。下葺き材の選択は屋根材や地域の気候、耐久性、コストなど多角的な観点から検討する必要があります。

下葺き材の主な分類とその特徴は以下の通りです。

| 種類 | 主な特徴 | 推奨ケース |

|---|---|---|

| アスファルトルーフィング | 価格が安く流通量も多い。耐用年数は10~20年程度。 | 一般住宅やコスト重視の現場 |

| 改質アスファルトルーフィング | アスファルトに合成ゴムやプラスチックを混ぜ耐久性・防水性が向上。 | 耐用寿命や雨漏り対策を重視する現場 |

| ゴムアスファルトルーフィング | 柔軟性・粘着性が高く複雑な形状やリフォームにも対応。 | 複雑な屋根形状や下地補修が必要な場合 |

| 高分子系ルーフィング | 軽量で耐用年数が長く、透湿性もある。 | 高気密住宅・長期使用を想定した現場 |

| 樹脂シートぶき | 軽量・施工性に優れ、耐薬品性も高い。 | 特殊用途や耐薬品性が求められる場合 |

アスファルトルーフィングはフェルトや不織布にアスファルトを含浸させた防水シートで、コストパフォーマンスに優れています。改質アスファルトルーフィングは、アスファルトに合成ゴムや樹脂を混ぜることで耐久性や防水性を高めており、雨漏りリスクの低減や耐用年数の延長が期待できます。ゴムアスファルトルーフィングは、粘着層付きタイプも多く、下地が傷んでいる場合や複雑な形状の屋根にも適応しやすいのが特徴です。樹脂シートぶきは、塩ビやポリオレフィン系などの高分子樹脂を使用したシートで、軽量かつ耐薬品性、耐候性、耐久性に優れています。高分子系ルーフィングは、ガルバリウム鋼板など金属屋根にも相性が良く、透湿性による結露防止や長寿命を実現します。

主なメリットは以下です。

- 軽量で施工がしやすい

- 耐用年数が長くメンテナンス頻度が低い

- 結露やカビ対策に有効

- 耐薬品性・耐候性が高い

一方で、材料コストが高めであり、現場の仕様や目的に合わせた適切な選定が求められます。

屋根の下葺き材の耐用年数は、素材や使用環境によって差があります。アスファルト系は10~20年、改質アスファルト系やゴムアスファルト系は20~30年、高分子系は30年以上持つ場合もあります。ガルバリウム鋼板屋根は耐久性が高く、下葺き材も同等以上の耐用年数が望ましいため、改質アスファルトや高分子系との組み合わせが推奨されます。

下記に耐用年数とおすすめの組み合わせをまとめます。

| 屋根材 | 推奨下葺き材 | 耐用年数目安 |

|---|---|---|

| ガルバリウム鋼板 | 改質アスファルト・高分子系 | 20~30年以上 |

| スレート屋根 | アスファルト系・改質系 | 10~20年 |

| 粘着シート施工屋根 | ゴムアスファルト系 | 20年程度 |

「葺材(ふきざい)」は屋根の表面を覆うための材料全般を指し、「屋根ふき材」はその中に含まれる具体的な屋根材(スレート、ガルバリウム鋼板、瓦など)を意味します。下葺き材は「一次防水」として屋根ふき材の下に敷かれるシートやシート状部材を指し、直接雨水を受け止めて建物内部への浸水を防ぎます。

主な用語をわかりやすく整理します。

- 葺材:屋根を覆う材料の総称

- 屋根ふき材:瓦・スレート・金属など実際に外部に露出する屋根材

- 下葺き材:屋根ふき材の下に敷く防水シート類(ルーフィング、アスファルト系シート等)

これらの違いを理解することで、屋根工事や下葺き材の選定時に混乱せずに最適な材料を選ぶことができます。

屋根工事の下葺き施工流れと施工ポイント

屋根工事の下葺きは、住宅の防水性や長期的な耐久性を大きく左右する重要な工程です。下葺きの施工は、まず野地板(下地)の状態確認から始まります。傷みや劣化があれば補修を行い、平滑な状態に整えた上でルーフィングシートを敷設します。

- 一般的な下葺き施工の流れ

- 野地板の清掃・点検・補修

- 軒先から棟(屋根頂上)に向かってルーフィングシートを敷設

- シート同士の重ね幅は10cm以上確保し、雨水の流れを妨げないように施工

- 勾配(傾斜)が緩い屋根は重ね幅を広く取る

- 施工後のシートはしっかり固定し、シワやたるみ、隙間が出ないように調整

この工程で防水層が形成され、雨漏りや劣化リスクを大幅に軽減できます。下葺き材の施工は屋根の「下から上に向かって」敷くのが鉄則であり、水の浸入経路を作らないためにも、重ね順やシートの向きが非常に重要です。

下葺き材は軒先から棟に向かって順番に敷いていくことが基本です。これは雨水が屋根を伝って下に流れるため、下になるシートが必ず上のシートの下に入り込むように重ねるためです。重ね幅が狭いと、強風や大雨時に水が侵入しやすくなり、雨漏りの原因となります。

- 重ね幅10cm以上を守る

- 棟や谷部など雨水が集中する部分は二重貼りや増し貼りを検討

- 釘やタッカーでの固定時は、防水テープで穴を保護する

また、屋根の形状によっては、谷部や壁際など特殊な納まりが必要になります。そのため、現場ごとの最適な施工方法を理解し、丁寧に作業することが重要です。

下葺き材の施工で多いミスには「シワやたるみの放置」「重ね幅不足」「シートの破れ」「固定不足」などがあります。これらはすべて防水性能の低下や雨漏りの原因となるため、現場での確認・手直しが不可欠です。

- シートのシワやたるみは雨水の停滞や浸水リスクを高める

- 重ね幅不足や端部の隙間は浸水リスク大

- 釘やタッカーの打ち直し跡から水が入る場合があるため要注意

- 屋根工事の際は、下葺き材の破損やズレがないかを都度確認し、必要に応じて補修する

失敗を防ぐためには、工程ごとに職人同士でダブルチェックを行い、写真記録や施工シートを活用することも有効です。

粘着タイプの下葺き材は、従来のアスファルトルーフィングよりも施工性と防水性が高く、近年注目されています。特に複雑な屋根形状やリフォーム現場では粘着層付きの改質アスファルトルーフィングが効果的です。

現場ごとに最適な下葺き材を選び、防水テープや接着剤などの副資材も適切に併用することで、長期的な耐久性と防水性能を確保できます。下葺き材は「見えない部分」だからこそ、丁寧な施工が建物全体の寿命を支えます。

下葺き材の耐久性・メンテナンス・長持ちの秘訣

下葺き材の耐久年数は使用する素材によって大きく異なります。一般的なアスファルトルーフィングは10~20年、改質アスファルトルーフィングは20~30年、高分子系ルーフィングはさらに長く約30年以上使用できる製品もあります。耐久性を確保するためには、下葺き材の種類ごとの特性を理解し、定期的な点検・早期の補修を行うことが重要です。

下記の表は代表的な下葺き材の耐用年数とメンテナンス目安をまとめたものです。

| 下葺き材の種類 | 耐用年数(目安) | メンテナンス推奨タイミング |

|---|---|---|

| アスファルトルーフィング | 10~20年 | 10年ごと点検、15年目以降は要注意 |

| 改質アスファルトルーフィング | 20~30年 | 15年ごと点検、20年以降は早期補修検討 |

| 高分子系ルーフィング | 30年以上 | 20年ごと点検 |

耐久性を保つためには屋根全体の劣化状況もあわせてチェックし、雨漏りや経年劣化の兆候が見られた場合は早めの対応が必要です。

ガルバリウム鋼板は、耐食性や耐久性に優れ、適切な下葺き材との組み合わせで長期間安心して使用できます。ガルバリウム鋼板自体の耐用年数は30年以上に及ぶこともあり、下葺き材も相応の高耐久品を選ぶことでメンテナンスコストを抑えられます。

さらに、断熱材を併用することで夏場の熱気や冬場の冷気を遮断し、住宅内部の快適性も大きく向上します。断熱材は屋根裏の結露や下葺き材の劣化防止にもつながるため、リフォーム時には断熱対策も検討するとよいでしょう。

下葺き材のリフォームや補修を行う際は、既存下葺き材の状態をしっかり確認することが大切です。劣化や破れ、雨漏りが発生している場合は、部分補修だけでなく全面的な張り替えを検討してください。

リフォーム時のポイントは以下の通りです。

- 下葺き材の重ね幅や施工方向(軒先から棟へ)が適正か確認する

- 新旧下葺き材の間に湿気が残らないようにする

- 防水テープや板金部の処理を丁寧に行う

- 雨漏りの発生原因を確実に特定し、根本から解消する

また、下葺き材の改修時には必ずメーカーの仕様や施工ガイドラインを守りましょう。経験豊富な専門業者に依頼することで、長持ちする屋根を実現できます。

雨漏りや屋根トラブルを未然に防ぐためには、性能と耐久性に優れた下葺き材を選ぶことが不可欠です。以下のポイントを意識して選定しましょう。

- 気候や屋根の勾配に合った下葺き材を選ぶ

- 粘着性や防水性に優れた製品を選択する

- 信頼できるメーカーの製品を採用する

- 施工実績が豊富な業者に依頼する

特に高分子系や改質アスファルト系などの高性能下葺き材は、初期コストは高めですが長期間の安心とメンテナンス負担の低減という大きなメリットがあります。さらに、適切な下葺き材の選択と確実な施工で、強い雨や台風でも安心できる住宅環境を維持できます。

下葺き材の耐久性とメンテナンス性を重視し、定期的な点検と適切なリフォームを心がけることで、住宅の資産価値を長く守ることができます。

屋根工事や下葺き材のトラブル・失敗事例と対策

屋根リフォームで人気のガルバリウム鋼板は、その軽量性と高い耐久性で多くの住宅に採用されています。しかし、下葺き材との組み合わせや選択ミスによる後悔も少なくありません。特に、屋根の勾配や地域の気候に合わない下葺き材を選ぶと、雨漏りや結露などのトラブルが発生しやすくなります。

よくある後悔のポイントは以下の通りです。

- 強風や台風が多い地域で適切な防水層が使われていない

- 断熱材との相性を考慮せず、結露が発生

- 施工後数年で下葺き材の劣化や剥がれが目立つ

下葺き材は屋根材の寿命を左右するため、ガルバリウム鋼板屋根には下葺き材の性能や耐用年数、施工方法をしっかり確認したうえで選択することが重要です。

下葺き材の施工不良や選定ミスが原因のトラブルは、住宅の長期的な快適性や資産価値に大きな影響を及ぼします。屋根工事で失敗や後悔を防ぐためには、下葺き材の選定と業者選びがカギとなります。ここでは、押さえておきたいポイントをリストアップします。

- 住宅の立地・気候・屋根勾配に合った下葺き材を選ぶ

- 耐用年数・防水性能・メーカー保証の情報を必ず確認する

- 「田島ルーフィング」や「日新工業」など、信頼性の高い製品を検討する

- 施工実績が豊富で、現場の写真や過去の事例を提示できる業者を選ぶ

- 見積もり時に下葺き材の明細や仕様を明示してもらう

- アフターフォローやメンテナンス体制が整っているかチェックする

また、安さだけで選ばず、長期的な視点で品質とサポートを重視することが大切です。しっかりと比較・検討し信頼できるパートナーを選びましょう。

屋根工事の下葺きに関するQ&A

「下葺き材」の読み方は?屋根下葺き材には何種類ありますか?

「下葺き材」の読み方は「したぶきざい」です。下葺き材は屋根の一次防水を担う非常に重要な材料で、適切な選択が建物の耐久性や防水性に大きく影響します。

主な下葺き材の種類は以下の通りです。

- アスファルトルーフィング

- 改質アスファルトルーフィング

- ゴムアスファルトルーフィング

- 樹脂シートぶき(高分子系ルーフィング)

- トントン葺き(木材系)

それぞれの特徴は耐用年数や価格、施工性、防水性能などに違いがあり、用途や屋根の形状に合わせた選択が求められます。下葺き材の種類選びは住宅の長寿命化や雨漏り防止の観点からも非常に重要です。

リスト:

- アスファルトルーフィング:コストパフォーマンスが高い

- 改質アスファルトルーフィング:耐久性・防水性が向上

- ゴムアスファルトルーフィング:柔軟性と粘着力

- 高分子系ルーフィング:軽量かつ高耐久

- 木質系(トントン葺き):伝統工法

屋根はスレートとガルバリウムのどちらがいいですか?

スレート屋根とガルバリウム鋼板屋根には、それぞれメリットとデメリットがあります。

| 項目 | スレート屋根 | ガルバリウム鋼板屋根 |

|---|---|---|

| 耐久年数 | 約20~30年 | 約25~40年 |

| 重量 | やや重い | 軽量 |

| メンテナンス性 | 定期的な塗装・補修が必要 | 錆びにくく、メンテナンスが少ない |

| 価格 | 比較的安価 | やや高価 |

| 防水性 | 下葺き材の施工が重要 | 下葺き材の選定が重要 |

| デザイン性 | カラーやデザインが豊富 | シンプルでモダン |

ガルバリウム鋼板は軽量で耐久性が高く、地震対策や長寿命を求める方におすすめです。一方、スレート屋根は初期コストを抑えたい方や、デザイン性を重視する方に向いています。どちらも下葺き材の選定と正確な施工が防水・耐久性に直結します。

下屋根・下屋とはなんですか?

下屋根(したやね)・下屋(げや)は、建物の主屋根よりも低い位置にある屋根部分のことを指します。たとえば玄関や勝手口、窓の庇や増築部分に多く使われます。

- 下屋根は雨水の流れやすい構造のため、下葺き材や板金の防水処理がとても重要です。

- 板金は屋根の接合部や端部を保護し、雨漏りや劣化を防ぐ役割があります。

- 下屋根と主屋根の接点は雨漏りリスクが高く、職人の技術や材料選定が耐久性を大きく左右します。

リスト

- 下屋根の板金施工はサビや劣化に注意

- 構造的には勾配や排水経路がポイント

- 用語として「下屋」と「庇(ひさし)」の違いにも注意

屋根工事の下葺きで失敗しないための業者選びと見積もりのポイント

屋根工事の下葺きで失敗しないためには、信頼できる会社や専門業者選びが最重要です。まず、屋根下葺き材の取り扱い実績が豊富な業者を選ぶことで、施工品質やアフターサービスにも安心感を持てます。以下のようなポイントを必ず確認しましょう。

- 施工実績や口コミ評価が豊富か

- ルーフィングやアスファルト系、ガルバリウム鋼板など複数の下葺き材に精通しているか

- 社内に有資格者(建築士や施工管理技士)が在籍しているか

- 見積もりや現地調査が無料・丁寧か

また、下葺き材自体がJIS規格などの基準を満たしているかも確認が必要です。施工会社が田島ルーフィングや日新工業などの信頼できるメーカー製品を正規に扱っているかも大切な判断材料です。

屋根工事や下葺きの見積もりは、複数の会社から取り寄せて比較することが大切です。安さだけで決めてしまうと、工事内容の省略や材料の質が下がるリスクがあるため、総合的な内容を比較しましょう。

主なチェックポイント

| 見積もり項目 | チェック内容例 |

|---|---|

| 材料の明細 | 下葺き材の種類・メーカー名・耐用年数 |

| 工法・施工範囲 | どの工法を採用するか(カバー工法、葺き替え等) |

| 付帯作業 | 板金、野地板の補修・補強、周辺部の下地処理 |

| 保証・アフター対応 | 保証年数や対応範囲 |

| 総額・追加費用 | 追加料金の有無、諸経費・廃材処分費用の明記 |

見積書の内容が不明瞭な場合は、必ず担当者に説明を求めましょう。特に「下葺き材の種類」や「施工範囲」に曖昧な点がある場合は注意が必要です。見積もりを比較する際は、耐久年数や保証内容なども含めて総合的に判断します。

屋根の下葺きの補修やリフォームを依頼するときは、以下のようなチェックリストを活用することでトラブルを未然に防ぐことができます。

- 事前に現地調査を実施し、劣化状況や雨漏りの有無を確認

- 下葺き材の種類(アスファルトルーフィング、改質アスファルト、樹脂シートぶきなど)の提案理由を業者に確認

- 施工方法と工期、工程ごとの写真記録の有無

- 保証内容(年数・範囲)とアフターサービス体制

- 既存屋根や下地の劣化部分への補修提案

- 見積もりに「追加費用が発生する場合の条件」が記載されているか

これらを押さえることで、下葺きのトラブルや失敗のリスクを大きく減らせます。信頼できる業者への依頼が、長期的な安心とコスト削減につながります。

会社概要

会社名・・・株式会社中村ワークス

所在地・・・〒500-8382 岐阜県岐阜市薮田東1丁目4−18

電話番号・・・0120-999-855

まずは無料のお問い合わせ・

資料請求・相見積もりを!

そろそろリフォームしたいけど...

いくら必要なんだろう?

屋根や屋上は自分で見れないから

工事が必要か調べてほしい。

やっぱり経験豊富な会社に頼むのが

安心だな...

見積もりだけでも大歓迎!

お急ぎの方、お電話でのお問い合わせはこちらから。

受付時間:9:00~18:00

定休日:月曜日(祝・祭日も対応)

簡単入力

お問い合わせフォームへの入力はこちらから。

入力フォームでのお問い合わせ内容を確認後、担当者よりご連絡させていただきます。

ご希望の連絡方法、お問い合わせ内容をご入力ください。